『束見本』ってなに?無線綴じ製本に欠かせない「本の模型」

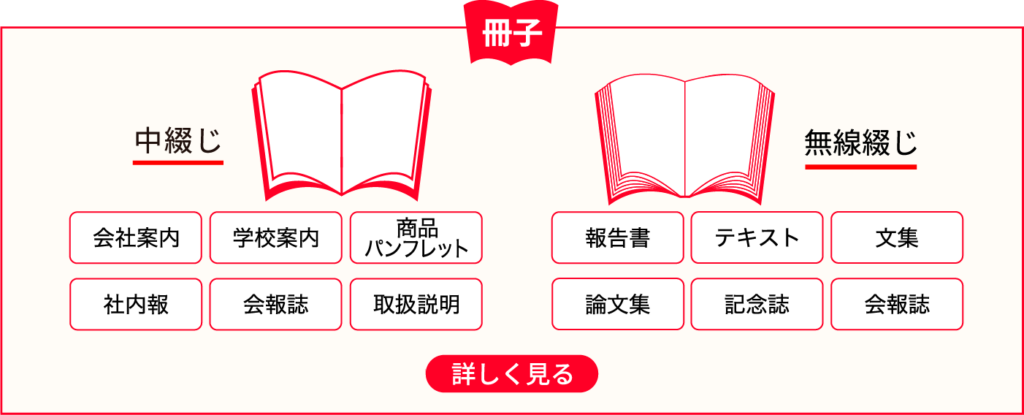

「束見本(つかみほん)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「ある!」という方は、業界関係者かよほどの製本通でしょう。一般的にはあまり聞きなれない言葉ではありますが、無線綴じ製本で冊子を作成するなら、とても大切なアイテム、工程となります。

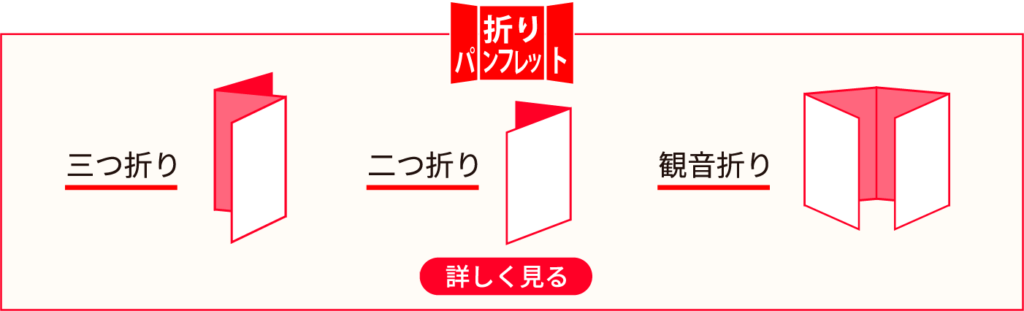

かんたんに言ってしまうと、束見本は「本の模型」のようなものです。中身はすべて白紙で作成しますが、実際に使う用紙の種類や厚み、そして、最終的なページ数で本そっくりに作成します。たとえば、会報誌や記念誌、商品パンフレットや取扱説明書を作成しようとしている場合、パソコンの画面で確認しているだけだと、完成したときに「想っていたより分厚いな…。」「ページを開いた時に、文字が奥に入り込んでいる!」なんて失敗は、結構あることです。

そんな「しまった!」を防いでくれるのが『束見本』です。実際に手に取って、厚みや開いた時の感じ、紙の質感などを確認できるので、まるで本が完成したかのようにイメージできます。まさに、理想の本づくりを成功させるための、最初の一歩と言えるものです。

本コラムでは、『束見本』を作成するメリットやデメリット、活用シーンや確認ポイント、印刷会社への『束見本』の頼み方を解説していきます。

なぜ必要?『束見本』を作成する理由とメリット・デメリット

無線綴じ製本で会報誌や商品パンフレットを作成する時、実はちょっとした「落とし穴」とも言えるポイントがあります。それは、ページを糊でしっかりと綴じるため、本を開いた時に「ノド」(本の内側の綴じられている部分)が見えにくくなってしまうという点です。せっかくこだわってつくったデザインも、文字や写真がノドに隠れてしまったり、見開きの写真が途中で途切れてしまったり…なんてこともありえます。

たとえば、記念誌の大事な集合写真がノドに隠れてしまったり、取扱説明書の重要な図解が見えにくくなったりしたら、非常に残念な気持ちになってしまいます。

残念・・・

そこで活躍するのが『束見本』!束見本を作成して完成イメージをより具体的にすれば、完成後の「あれ?」というギャップをぐっと減らせます。実際に手に取って、ページを開いた時にノドの部分のデザインは大丈夫か、使いたい紙の手触りやめくり心地はどうか、全体の厚みが想像どおりか、といった点をじっくり確認できます。

もちろん、束見本を作成するには、少しだけ追加の費用がかかります。これが唯一のデメリットと言えるかもしれません。しかし。もし束見本を作成せずに本番で失敗してしまったら、作り直しにそれ以上の費用と時間がかかってしまう可能性もあります。多少の費用と時間がかかっても、束見本を作成することをおすすめします。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・完成イメージとのギャップを無くせる | ・追加の費用がかかる |

| ・デザインの最終調整が出来る(背表紙やノド付近の確認) | ・束見本の作成に時間を要する |

| ・用紙の質感、めくり心地を実際に確認出来る | |

| ・読みやすさ(開き具合など)を事前にチェックできる | |

| ・作り直しのリスクやコストを減らせる |

「ノド」については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

こんな時に依頼しよう!『束見本』の活用シーン

ここまでを読んでいただき、「束見本は便利そうだけど、どんな時に頼めばいいの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。特におすすめは、次のようなケースで束見本を作成しておくと、後悔のない冊子づくりができるはずです。

ページ数の多い冊子を作成する時

たとえば、会社の歴史をまとめた記念誌や社史、年間活動を報告する分厚い報告書や会報誌など、ページ数が多くなると、完成した厚みが想像と違う…ということがよくあります。束見本があれば、事前に正確な厚みを確認でき、背表紙のデザインもばっちり決められます。

ノドにまたがるデザインが多い時

商品パンフレットで大きな写真を見開きで使ったり、取扱説明書で複雑な図を乗せたりする場合、ノドの部分に情報が隠れてしまう心配があります。束見本で、ノドの開き具合をチェックすれば、デザインの調整がスムーズです。

初めての用紙を使う時

これは見落としがちなのですが、同じ紙厚の表記でも、用紙によって、若干、厚みに違いがあります。もちろん、肌触りも全然違います。今まで使用したことのない用紙を使用する時は、束見本で厚みを確認し、実際に触れてみて、質感やめくり心地を確認するのがおすすめです。

紙の厚みについては、こちらのコラムもご参照ください。

背表紙のデザインが重要な時

本棚に並べた時に背表紙が見えるタイプの冊子でしたら、束見本で実際の厚みを確認し、タイトルやロゴがきれいに収まるかを確認できます。

これらのケースに当てはまる場合は、ぜひ、束見本の作成を検討してみてください。特に、無線綴じ製本の中でも「上製本」や「ハードカバー」と呼ばれる費用も高額になりやすい製本を作成する場合、費用や手間は多少かかりますが、束見本を作成することで事項のチェックを確実に行うことができ、きっと納得のいく仕上がりに近づくはずです。

上製本(ハードカバー製本)は、こちらでもくわしくご紹介しています。

『束見本』ができたらここをチェック!無線綴じ製本での確認ポイント

いよいよ束見本ができあがってきたら、以下の点をしっかりとチェックしてみましょう!

・厚み

まずは、冊子全体の厚みがイメージ通りか確認してください。たとえば、記念誌や会報誌の背表紙に入れるタイトルやロゴがきちんと収まるのかなどがチェックポイントです。

・ノドの開き具合

ページを開いて、ノドの部分の開き具合をチェックしましょう。特に分厚い冊子だと、中央あたりが開きにくくなっています。商品パンフレットや取扱説明書の重要な説明文がノドに隠れて見えにくくならないか、読みづらくならないかをチェックしましょう。

・用紙の質感

実際に指でふれて、用紙の厚みや手触りがイメージと合っているかどうか確かめましょう。ページをスムーズにめくれるか、持った時の感触はどうかなど、五感で感じてチェックしてみてください。

これらの確認を通じて、「この用紙だと厚すぎるから変更しようかな。」「この写真、ノドに隠れるかもしれないから、配置を変えよう。」といった具体的な改善点が見つかることがあります。小さな調整が、冊子の完成度を大きく左右します。

なお、通常の無線綴じ製本に比べ、ノド部分が開きやすくなっているPUR製本というものがあります。くわしくは、こちらのコラムをご覧ください。

失敗しない印刷会社への『束見本』を頼み方

「束見本をつくろう!」と思ったら、印刷会社に次の情報を正確に伝えましょう。

・最終的なページ数

白紙でつくるため、正確なページ数が必須です。

・使いたい用紙の種類と厚み

本文と表紙で異なる場合は、それぞれを指定しましょう。

・その他のオプション

必要なら、PP加工や見返しなどのオプションの有無も忘れずに伝えましょう。

納得のいく冊子づくりを実現しましょう

無線綴じ製本でイメージ通りの冊子をつくるなら、『束見本』は欠かせない存在です。

束見本は、実際の用紙とページ数でつくられた「本の模型」です。完成後の厚みや開き具合、用紙の質感などを事前に確認できるため、「ノド」に文字が隠れるといった失敗を防ぐことができます。特にページ数が多くなる傾向がある、会報誌や記念誌、ノドにかかるデザインがある商品パンフレットや取扱説明書では、その威力を発揮します。費用や時間はかかりますが、作り直しの無駄を考えると、費用対効果としては充分だと思います。束見本を上手に活用して、納得のいく冊子づくりを実現しましょう。

レスキュープリントでは店舗での打ち合わせも可能です

レスキュープリントは岐阜県(岐阜市)と愛知県(名古屋市・一宮市)で合計3店舗を展開しています。東海地区のお客様に関しては店頭にて直接スタッフとご相談、打ち合わせが可能です。最寄りの店舗へお電話頂き、ご来店頂く日時をお伝えいただければスタッフが対応いたします。

このコラムを読んだ人はこんなコラムも見ています。

Profile:

加藤雄三

商業施設での商業サインや印刷物を得意とするアラフォー社員。作業員としても夜間作業に従事するため、昼間にお客様に会うと「今日はちゃんとした格好してますね」と言われてしまうが、れっきとした営業職。アラフォーなのに社内ではいまだに「若手社員」と言われてしまうのが最近の悩み。プライベートでは妻・娘と過ごす休日と週末に飲む安いウィスキーの水割り(薄い)をこよなく愛する。