大学や研究機関にお勤めの方なら、一度は耳にしたことがあるであろう「紀要」という言葉。

ですが、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。

今回は、印刷会社の視点から「紀要」についてご紹介しつつ、オンデマンド印刷での紀要制作のポイントや注意点についても解説していきます。これから紀要を作成しようとしている方、印刷会社に依頼する前に知っておきたい方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。

そもそも「紀要」ってなに?

「紀要(きよう)」とは、大学や研究機関が定期的に発行する研究成果の集録です。主に教員や研究者が執筆した論文や報告書をまとめた冊子で、学術的な価値を持つものとして、図書館や学会、関係者に配布されることが多いです。

紀要の特徴は以下の通り

| ・発行主体が大学や研究機関であること |

| ・執筆者が所属教員や研究者であること |

| ・査読の有無は機関によって異なる |

| ・定期的(年 1 回や半年に 1 回など)に発行される |

| ・ISSN(国際標準逐次刊行物番号)を取得している場合もある |

つまり、紀要はその機関の研究活動の「記録」であり、外部への「発信」でもあります。学術雑誌ほどの流通はないものの、研究者同士の情報共有や、後年の研究の参考資料として重要な役割を果たしています。

紀要印刷の特徴と注意点

紀要は一般的な冊子印刷とは少し異なる点に注意が必要です。印刷会社としては、以下のようなポイントに注意して制作を進めています。

① ページ数が多くなりがち

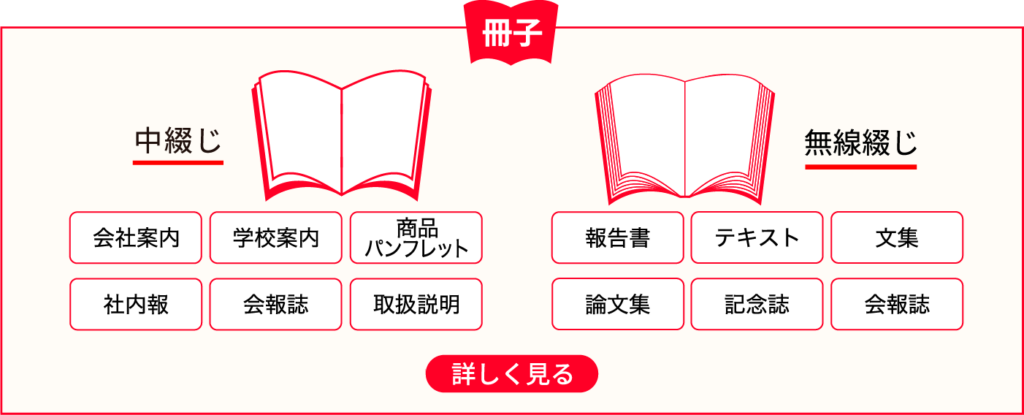

紀要は複数の論文を収録するため、ページ数が 100 ページを超えることも珍しくありません。ページ数が多くなると、製本方法や用紙選びに影響が出てきます。

たとえば、無線綴じ製本では、背の厚みが増すことで「ノド(綴じ部分)」の開き具合に注意が必要です。重要な図表や写真がノドにかかってしまうと、読みづらくなってしまいます。

このような場合には、事前に「束見本(つかみほん)」を作成して、実際の厚みや開き具合を確認するのがおすすめです。

② 用紙選びが重要

紀要は長期保存されることが多いため、用紙の耐久性や保存性も重要です。一般的には、本文には「上質紙」や「書籍用紙」、表紙には「アートポスト」や「マットコート紙」などが使われます。

また、印刷の見栄えや手触りも考慮して、用紙の厚みや質感を選ぶことが大切です。初めての用紙を使う場合は、「紙見本」で実物を手に取っての確認や「束見本」の作成をおすすめします。

こちらの用紙も見た目が良好でおすすめです!

③ 校正・確認作業が多い

紀要は学術的な内容を含むため、誤字脱字やレイアウトのミスが許されません。印刷前の校正作業は、通常の冊子よりも慎重に行う必要があります。校了までに時間がかかり、納期がぎりぎりになってしまうのは、紀要印刷あるあるです。

特に、複数の執筆者がいる場合は、原稿の統一感や体裁の整合性にも注意が必要です。事前に「レイアウトルール」や「テンプレート」を共有しておくと、スムーズに進行できます。

オンデマンド印刷での紀要制作のメリット

従来、紀要はオフセット印刷で大量に刷るのが一般的でした。しかし最近では、オンデマンド印刷による少部数・高品質な制作が増えています。オンデマンド印刷ならではのメリ ットをいくつかご紹介します。

① 少部数でも対応可能

オンデマンド印刷では、10 部~100 部程度の少部数でも対応可能です。研究室や関係者への配布が中心の紀要では、必要部数だけを印刷できるのは大きなメリットです。

② 短納期での対応が可能

オンデマンド印刷は、版を作る工程が不要なため、短納期での対応が可能です。先ほどの紀要印刷あるあるに象徴されるように、さまざまな要因で納期ぎりぎりになってしまうのが紀要印刷。「学期末までに間に合わせたい」「学会前に配布したい」といった急ぎの案件にも柔軟に対応できます。

③ 増刷や改訂がしやすい

データを保管しておけば、必要に応じて増刷や改訂が可能です。「追加で 10 部だけ欲しい」「誤字を修正して再印刷したい」といった要望にも対応しやすく、コストも抑えられます。

オンデマンド印刷とオフセット印刷の違いはこちらのコラムで解説しています。

紀要制作の流れとポイント

紀要を制作する際の一般的な流れは以下の通りです。

①原稿の収集・整理

Word や PDF 形式で原稿を集め、体裁を統一します。

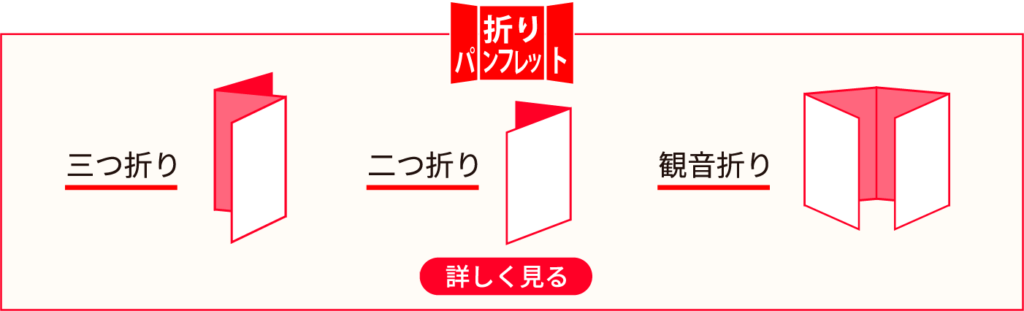

②レイアウト・デザイン

表紙デザインや目次の作成、本文の組版を行います。

③校正・確認

執筆者や編集担当者による校正を複数回実施します。

④束見本の作成(必要に応じて)

実際の用紙・ページ数で試作し、厚みや開き具合を確認します。

⑤印刷・製本

本番印刷を行い、無線綴じや中綴じなどの製本を施します。

⑥納品・配布

指定の場所へ納品し、関係者へ配布します。

まとめ

紀要は、研究成果を記録し、発信するための大切な媒体です。印刷物として形にすることで、研究の重みや価値がより一層伝わります。

オンデマンド印刷なら、少部数でも高品質な冊子を制作でき、コストや納期の面でも安心です。束見本や校正を活用して、納得のいく紀要づくりを目指しましょう。

「こんな紀要を作りたい」「この仕様でできるかな?」など、具体的なご相談も大歓迎です。レスキュープリント 110 番では、最適な印刷・製本方法をご提案し、皆さまの「想い」をカタチにするお手伝いをいたします。

レスキュープリントでは店舗での打ち合わせも可能です

レスキュープリントは岐阜県(岐阜市)と愛知県(名古屋市・一宮市)で合計3店舗を展開しています。東海地区のお客様に関しては店頭にて直接スタッフとご相談、打ち合わせが可能です。最寄りの店舗へお電話頂き、ご来店頂く日時をお伝えいただければスタッフが対応いたします。

このコラムを読んだ人はこんなコラムも見ています。

Profile:

加藤雄三

商業施設での商業サインや印刷物を得意とするアラフォー社員。作業員としても夜間作業に従事するため、昼間にお客様に会うと「今日はちゃんとした格好してますね」と言われてしまうが、れっきとした営業職。アラフォーなのに社内ではいまだに「若手社員」と言われてしまうのが最近の悩み。プライベートでは妻・娘と過ごす休日と週末に飲む安いウィスキーの水割り(薄い)をこよなく愛する。