印刷データ作成時の注意点と製本・面付けの基本

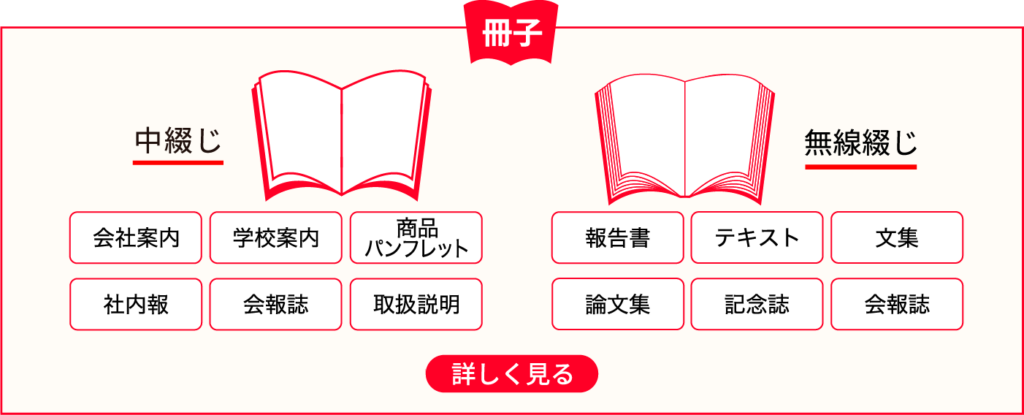

印刷物の中でも、情報量が多く、ページ構成に工夫が求められる「冊子」。その中でも「中綴じ冊子」は、印刷コストと製本の仕上がりのバランスが良く、企業のパンフレットや学校の広報誌、イベントのプログラムなど、幅広い用途で活用されています。

今回は、中綴じ冊子を印刷・製本する際に知っておきたい「見開き」の考え方と、印刷データ作成時の注意点、そして面付けの基本について、わかりやすく解説します。

【まずはおさらい】中綴じ冊子とは?

中綴じ冊子とは、複数の紙を重ねて中央をホッチキス(針金)で綴じる製本方式です。印刷物としては比較的安価で、短納期にも対応しやすいため、オンデマンド印刷や小ロット印刷にも適しています。

見た目はシンプルですが、製本の仕組みや印刷面の構成によっては、思わぬ落とし穴があることも。特に「見開きページ」を意識したデザインをする場合、印刷データの作り方に注意が必要です。

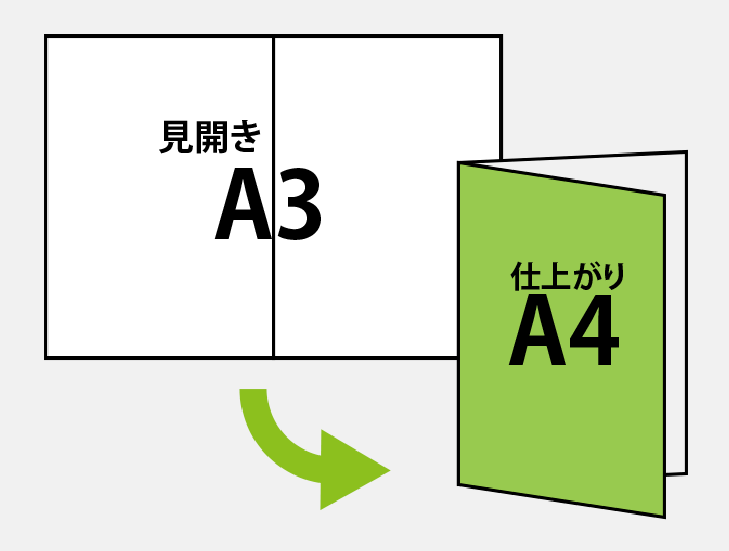

見開き(みひらき)とは?

絵本やパンフレットなどでは、左右のページをまたいで1枚のビジュアルを配置する「見開きデザイン」がよく使われます。視覚的なインパクトが強く、印刷物としての訴求力を高める効果があります。

見開きデータで作成する際の注意点

見開きデザインを採用する場合、印刷データ作成時に以下の点に注意しましょう。

① ページ順と構成を正しく理解する

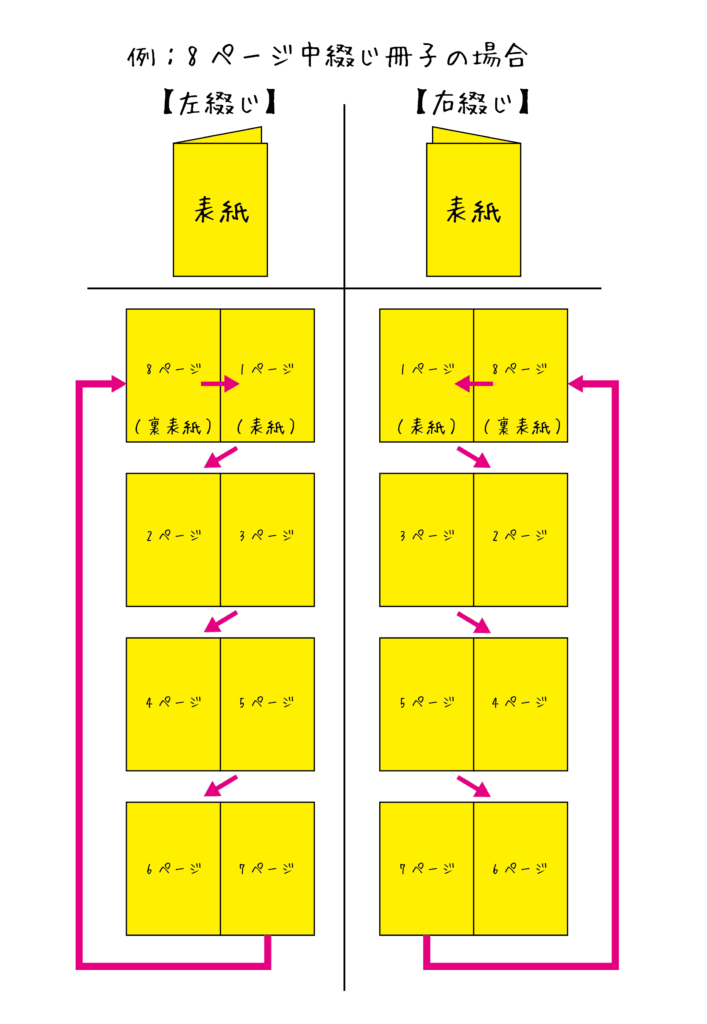

中綴じ冊子は、製本の都合上、ページ数が4の倍数で構成されます。たとえば、8ページの冊子なら以下のような構成になります。

| 実際のページ順 | 印刷時の面付け順 |

|---|---|

| 表紙(1P) | 8P + 1P |

| 2P + 3P | 2P + 7P |

| 4P + 5P | 6P + 3P |

| 裏表紙(8P) | 4P + 5P |

このように、印刷時の面付け順と実際のページ順は異なるため、見開きデザインをする際は「どのページが見開きになるか」を事前に確認することが、印刷トラブルを防ぐ第一歩です。

上記の面付け順イメージをイラストにするとこのような感じです。

② ノド(綴じ部分)に注意する

中綴じ製本では、中央の綴じ部分(ノド)に紙が折り込まれるため、見開きデザインをする際に絵柄や文字がノドにかかると、印刷後に見えづらくなることがあります。

| 対策 |

|---|

| 重要な要素はノドから5mm以上離す |

| 背景画像は左右ページに分けて配置し、中央で自然につながるように調整する |

③ ページ単位で作るか、見開き単位で作るか

デザインソフトによっては、1ページずつ作成する方法と、見開き(2ページ分)を1つのアートボードで作成する方法があります。

| おすすめ |

|---|

| 見開きデザインを多用する場合は、見開き単位で作成し、後からページ分割する。 |

| 通常の冊子構成なら、1ページずつ作成し、見開きになるページを意識してデザインする。 |

いずれの場合も、印刷・製本の工程を意識したデータ作成が重要です。

面付けとは?

「面付け」とは、印刷用紙に複数のページを配置する作業のこと。中綴じ冊子では、製本時に折りたたんだときに正しい順番になるように、特殊な配置をします。

たとえば、8ページの冊子では以下のような面付けになります:

| 用紙の表面 | 用紙の裏面 |

|---|---|

| 8P(左)+1P(右) | 2P(左)+7P(右) |

| 6P(左)+3P(右) | 4P(左)+5P(右) |

このように、見開きで配置したいページが、印刷時には別の面に分かれることもあるため、依頼する印刷会社に「見開きデザインがある」ことを事前に伝えることが、製本トラブルを防ぐポイントです。

印刷データ作成時の実践ポイント

オフィス系データやCanvaなどで作成したPDF入稿の場合

| ● ページ順に1ページずつ作成し、PDFで保存 |

| ● 見開きデザインがある場合は、該当ページを見開きで作成し、印刷会社に指示を添える |

| ● トンボ(裁ち落とし線)や塗り足し(3mm)を忘れずに |

Illustratorの場合

| ● 見開きアートボードを使用する場合は、ページ分割の設定に注意 |

| ● ページ番号の管理をしっかり行う |

| ● 面付けは印刷会社が行う場合が多いため、ページ順のPDFで入稿するのが基本 |

印刷会社との連携がカギ

見開きデザインを採用する場合、印刷会社との連携が非常に重要です。以下のような情報を事前に伝えておくと、製本時のトラブルを防げます:

また、印刷会社によっては「面付け済みのデータ」を求める場合もあるため、事前に確認しておきましょう。製本方式や印刷機の仕様によっても対応が異なることがあります。

見開きデザインは「イメージ」と「確認」が命

中綴じ冊子における見開きデザインは、視覚的な魅力を高める一方で、印刷データ作成や製本工程において注意すべき点が多くあります。

| ● 見開きになるページを正しく把握する |

| ● ノドの処理に気を配る |

| ● 印刷会社との連携を密にする |

これらを意識することで、印刷・製本の品質を高め、仕上がりに満足できる冊子が完成します。レスキュープリント110番では、こうした細かな疑問にも丁寧にお応えしています。ぜひお気軽にご相談ください。

このコラムを読んだ人は他にもこんなコラムを読んでいます。

レスキュープリントでは店舗での打ち合わせも可能です

レスキュープリントは岐阜県(岐阜市)と愛知県(名古屋市・一宮市)で合計3店舗を展開しています。東海地区のお客様に関しては店頭にて直接スタッフとご相談、打ち合わせが可能です。最寄りの店舗へお電話頂き、ご来店頂く日時をお伝えいただければスタッフが対応いたします。

もちろん発送による全国配送の対応も可能です。発送については基本的にヤマト運輸様での発送対応となります。

最後に

今回は普段の生活の中でなかなか耳にすることがない、無線綴じ冊子の「ノド」についてお話しさせて頂きました。この言葉自体を知らなくても問題はありませんが、やはり冊子作成する上で余白の設定を上手く行う事で、見やすい冊子に仕上げる事が出来ます。

いざ、冊子を作ろうと思った時に、「そういえばノドに注意ってどこかに書いてあったなぁ~」と思い出して頂ければ幸いです。

Profile:

坂下大輔

コピンピア一筋21年。会社随一のアイデアと閃きで、社内外に向けたいくつもの企画を成功に導き社長賞を何度も受賞。知識よりも感覚で仕事をするのが好きで、簡単なデザインならデザイナーに依頼せずに自分で作成してしまうことも。社員旅行では宴会ではしゃぎ過ぎる一面も持ちながら、息子の影響でFC岐阜とお寺巡りにはまっている。日本酒が大好きなのに焼酎が飲めないという変わったお酒好き。