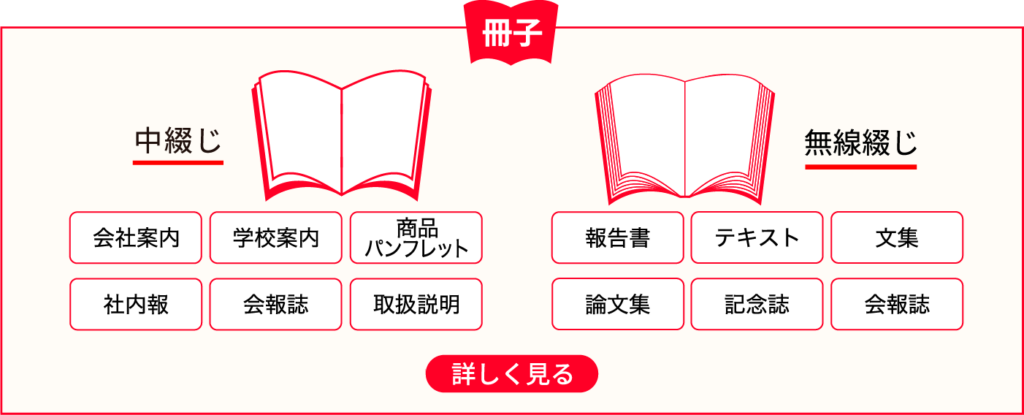

これまでご紹介させて頂きましたコラム内で何度も登場している「無線綴じ冊子」。今回はその無線綴じ冊子でよく仕様される「扉(とびら)」についてご紹介させて頂きます。

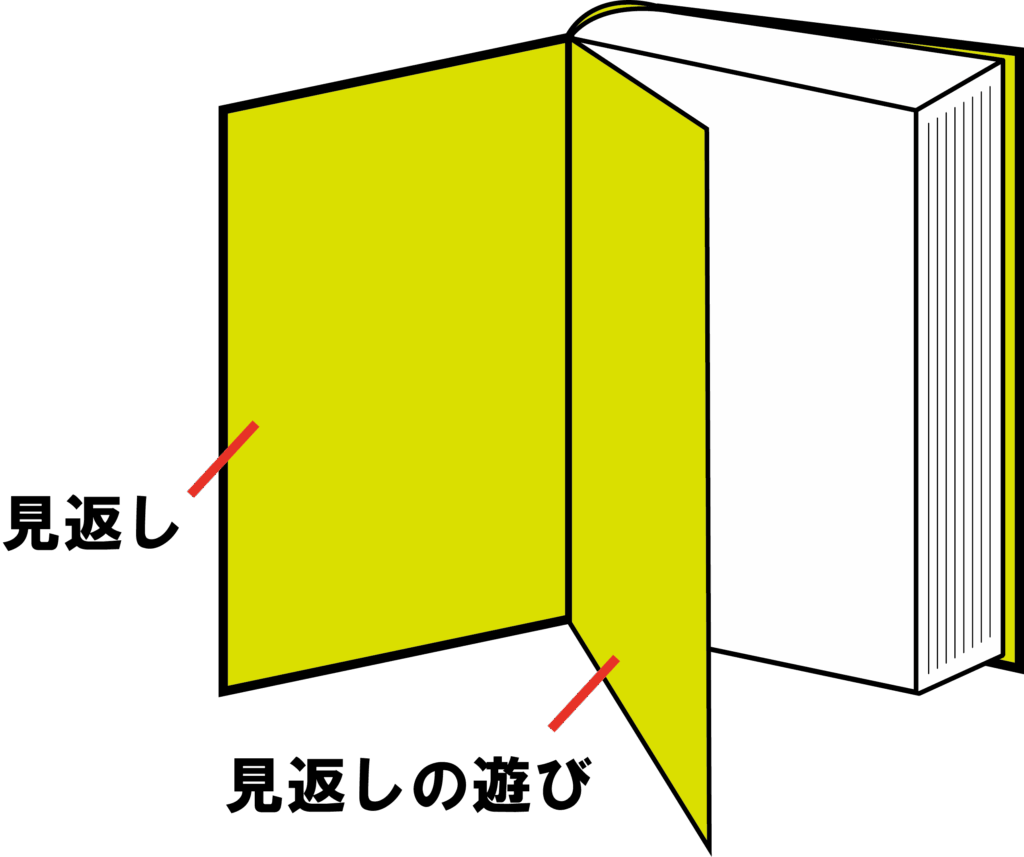

無線綴じ製本における「扉(とびら)」とは、以前ご紹介させて頂きました「見返し(みかえし)」と同様に無線綴じ冊子をグレードアップさせるオプションの加工の一つとなります。

印刷を行わない見返しに対して、扉には章のタイトルや題目が印刷されることが多くあります。印刷を行わない扉を遊びが身として使用する場合もあります。主に製本される文章の区切りとして、使用される扉。その扉の種類や使用される用紙などを見ていきましょう。

見返しについてはこちらのコラムで詳しく説明をしています。

「扉(とびら)」の種類について

製本における扉には「本扉(ほんとびら)」と「中扉(なかとびら)」があります。

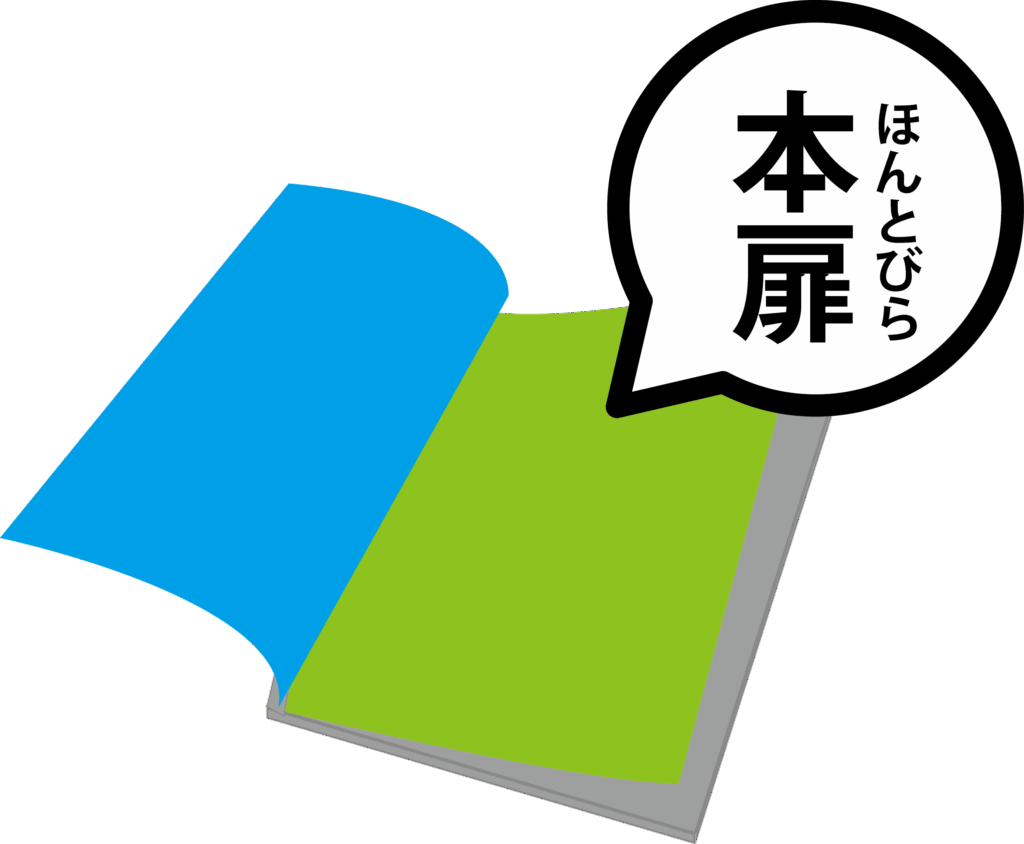

◆本扉(ほんとびら)

本扉とは表紙を開いて一番最初になるページに配置する、いわゆる最初の扉の事を「本扉」と呼びます。冊子の表紙をめくった際に現れる中表紙のような使い方をされますので、冊子のタイトルや著者名などが印刷されることが多くなります。

用紙は本文よりも厚みがあり、上質な用紙を使用するなど、表紙と同じようにこだわりをもつパターンもあります。

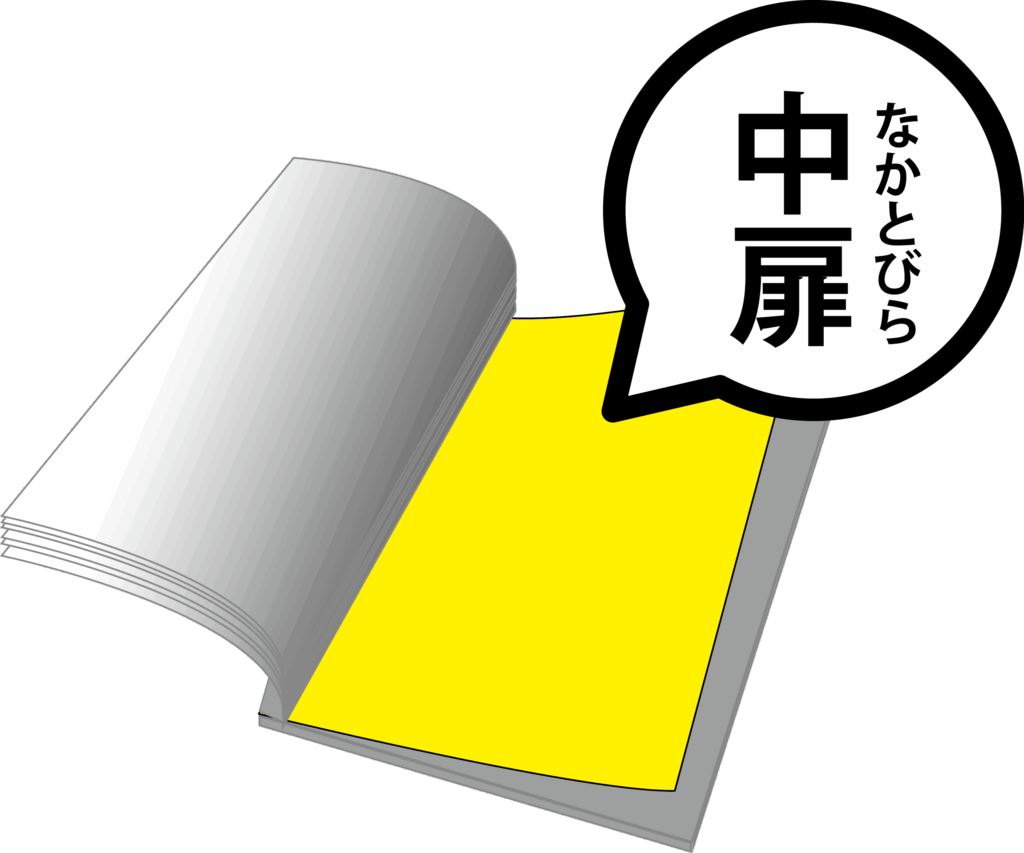

◆中扉(なかとびら)

中扉は本文の間に挿入される扉となり、章の区切りなどの役割を持ちます。本文と同じ厚みの色上質等を使用し、小口側からでも容易に区切りを見つける事が可能です。目次と連動した題目を印刷する事で目次からも該当ページを見つける時の目印として使用する事が出来ます。

また、中扉は必ずしも題目などを印刷されるわけではありません。章の区切りなどに何も印刷していない色紙などを挿入し、いわゆる「遊び紙」として使用する場合もあります。

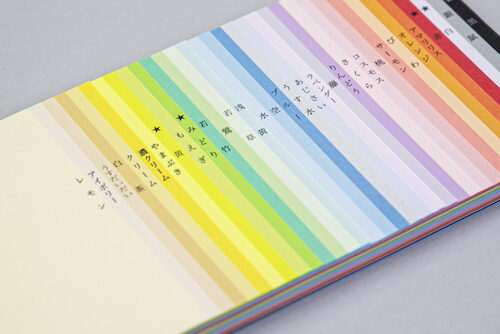

扉に使用される用紙について

扉に使用される用紙として最も一般的な用紙は「色上質紙」というものになります。色上質紙とはその名の通り紙自体に色がついている用紙です。色の種類も豊富にラインナップされており、製本のイメージに合った色上質紙で扉を作成する事が出来ます。また、用紙の厚みも様々で、本文の厚みと合わせたものを選んだり、少し厚みのある用紙を本扉に使用したりと、用途に応じた選択も可能となります。

色上質紙の厚みについては以下の通り。

例えば、本文の用紙を「上質紙70k」で冊子を作成し、本文と同じような厚みで中扉を入れたい場合には、上質紙70kの厚みが約0.1mmとなりますので、色上質紙の厚口(0.11mm)を選ぶ事で本文の厚みとほぼ同じ厚みの扉を作成する事が出来ます。

どんな冊子に「扉」は使用される?

無線綴じ冊子や上製本に使用されるこの「扉」は様々な用途の製本に利用されます。

| ■報告書 | 目次と連動し報告内容の区切りページに使用 |

| ■記念誌 | 歴史や概要、記念写真などの区切りページに |

| ■論文集 | 論文のテーマに沿った章を区切るためのページに |

| ■テキスト | 問題と解答のページの区切りや、科目の区切りに使用 |

こちらはあくまでも一例となりますので、必ずしも扉を使用しなくてはいけないという決まりなどはありません。報告書や論文に関しては提出先から用紙や扉の作成などの仕様の指定がある場合もありますので確認が必要になる場合もあります。

扉の作成の際の注意点

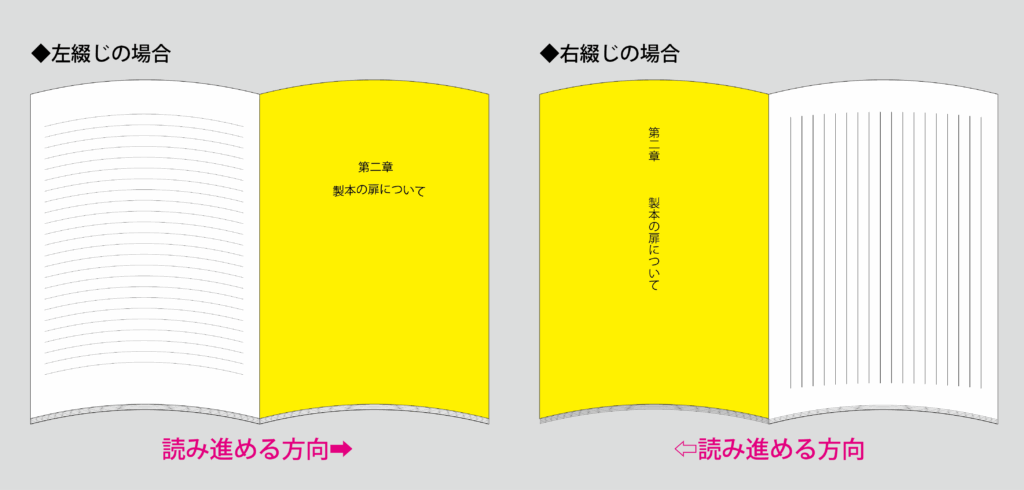

製本の扉は左綴じの製本であれば右側に、右綴じの製本であれば左側に来るのが良いとされています。

したがって、PDFなどでデータを入稿する場合には、扉の位置は偶数ページの次に入る事になります。どうしても扉の位置が合わない場合には白紙ページなどをいれて調整するのも一つの手となります。

また、特に中扉に関しては本文と同等の厚みの用紙を使用するようにしましょう。本文よりも厚みがありすぎる用紙で中扉を使用した場合、読み進めているうちにバラッとページが進んでしまうなどの不具合が起き、読みにくい冊子に仕上がってしまう事もあります。

また、通しでページ番号を入れる際に扉部分にはページ番号を入れない事が多くなることから、扉の部分は本文とは別にデータを作成する事をおススメいたします。

希望の位置に扉を挿入したいという場合には外注先の印刷会社さんと相談しながらデータを入稿するといいでしょう。

扉は冊子を読みやすくするポイントの一つです

今回ご紹介させて頂きました扉については、見返しのように製本に高級感を出す、というよりは読み手に読みやすい冊子を作成する、という部分が大きいオプションです。目次と連動する事によって自分が見たい箇所をスムーズに探すことができる扉は、冊子の制作者のこだわりを表現するポイントでもあります。

無線綴じ冊子や上製本という製本方法を使って、様々な冊子を作成する際の参考にして頂けましたら幸いです。

レスキュープリントでは店舗での打ち合わせも可能です

レスキュープリントは岐阜県(岐阜市)と愛知県(名古屋市・一宮市)で合計3店舗を展開しています。東海地区のお客様に関しては店頭にて直接スタッフとご相談、打ち合わせが可能です。最寄りの店舗へお電話頂き、ご来店頂く日時をお伝えいただければスタッフが対応いたします。

このコラムを読んだ人はこんなコラムも見ています。

Profile:

坂下大輔

コピンピア一筋21年。会社随一のアイデアと閃きで、社内外に向けたいくつもの企画を成功に導き社長賞を何度も受賞。知識よりも感覚で仕事をするのが好きで、簡単なデザインならデザイナーに依頼せずに自分で作成してしまうことも。社員旅行では宴会ではしゃぎ過ぎる一面も持ちながら、息子の影響でFC岐阜とお寺巡りにはまっている。日本酒が大好きなのに焼酎が飲めないという変わったお酒好き。